陈建斌的采访结束当天,有工作人员问起:“在你所有接触到的导演和演员里,陈建斌是否算难采的?”

![图片[1]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p0.itc.cn/images01/20220427/5282f730e6144cbd974f3009f835a45b.jpeg)

比如,问起演绎人生中的困境和迷茫期,他会答:“有吗?可能有吧,你既然说大家都会有,那我也有吧。”

想了想上述工作人员的问题,答道:“我觉得不算难采,因为他至少是真诚的。”在被各种“花言巧语”包裹的舆论环境下,很多回答也许看似“笨拙”且“直接”,但事后总结,是能够自洽的。

他似乎历来如此。

导演钮承泽曾评价陈建斌:“他是第一个不受我控制的演员。”戏剧导演赖声川也曾说:“这个演员挺难搞的。”

一些过往的片场花絮因此被大家记得。拍《乔家大院》时,因经常在现场临时改词改戏,他曾一度让搭戏演员蒋勤勤捉襟见肘。2011年,和演员孙俪同组拍电视剧《甄嬛传》时,第一场戏孙俪就被陈建斌的严厉“吓到”。

饰演雍正的陈建斌需要与饰演甄嬛的孙俪演一场亲密戏,陈建斌直接现场指出对方的问题,“我是皇帝,你应该主动些。”孙俪事后回忆,那天拍完后,陈建斌还问起:“你为什么要这么演,而且表情也十分严肃。”

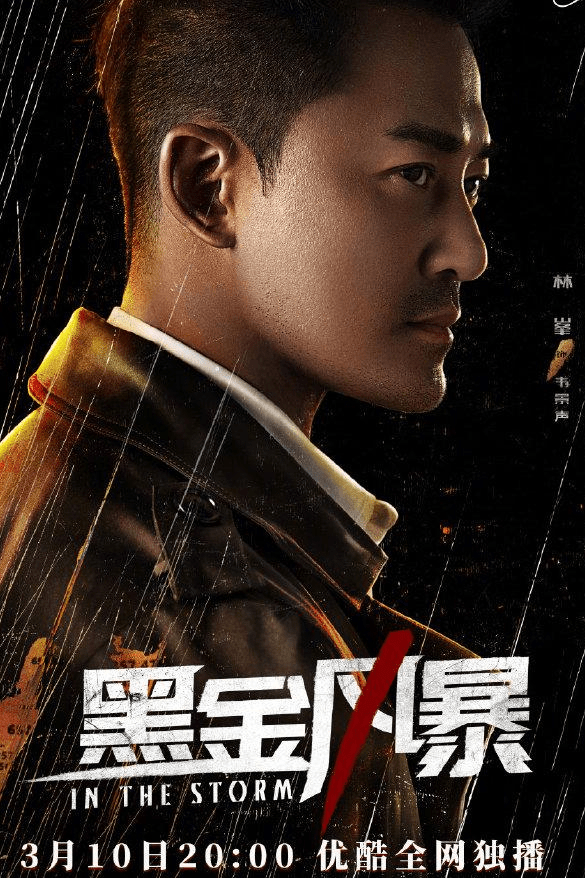

![图片[2]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p9.itc.cn/images01/20220427/c4474ef510c74d6888f4c5f29a7de912.jpeg)

《甄嬛传》剧照

某种程度上,陈建斌不认同用“固执”一词来形容自己。“你换一个说法,其实就是坚持和执着。”

《甄嬛传》雍正一角大火后,这几年,陈建斌又出演了很多市井小人物角色,深入人心。

电影《第十一回》中坐过牢的中年男人马福礼、《无名之辈》中的落魄保安马先勇,同是自导自演电影《一个勺子》中的西北农民拉条子……很多人也会就此将一个大的命题抛向他——是否对塑造小人物有什么情结或责任感?

陈建斌是拒绝这种总结概括和外部认知的。“我从来不这么想问题,那我还演过枭雄和皇帝的呀。曹操和雍正是小人物吗?不可能的对吧,是这个故事、剧本、人物有意思,我正好碰上了,就演他。”

陈建斌认为,无论是面对庙堂之上的皇帝一角,或是在市井穿梭的普通百姓,其实都只是穿了一身不同的衣服,本质上没有太大区别,都是有血有肉、有情有爱,需要去面对生老病死的人。

他始终试图去这些“人”身上,寻找自己能理解的部分。“哪怕很小,但只要我有,我能感受到,我就觉得自己可以去演绎他。我首先要演的是人性,而不是那身衣服。”

这些年所出演或导演的戏,大概只占找上门来的1/10。当对人物找不到切入口时,他便不会去拍、演。“这就是我拒绝那些人物最重要的原因。”他不愿穿上“皇帝的新衣”,做自欺欺人之事。

包括从演员转型做导演,也是攒足底气才去做的选择。

十年前,在接受媒体采访时,陈建斌曾说过这样一句话:“电影必须得拍顶级的,因为电影代表了你艺术最高的标准。”

他至今也这样认为。无论是《一个勺子》或是《第十一回》,他厘定自己,已经做到了能力范围内的极致。

“我不会跟别人比,跟自己比我是已经全力以赴了。我无愧于自己,这个才是最重要的。”

以下是陈建斌的自述:

这次新拍的电影《第十一回》,我觉得是个能让大家充满想象力的故事,你会觉得它不仅仅局限在此时此刻,而是可以勾连你回想二三十年前的事情。

在这个里面,几代人在不同时代的遭遇和感情纠葛,各自为爱做出的牺牲,都是充满想象空间的,这让我很喜欢。

我觉得故事并不复杂,当然也有很多人看完以后和我说,会有一定理解的难度,或者有些地方看不懂。这种感觉对我来说,可能是意外的惊喜,他们觉得复杂,是他们在电影中感悟到了属于自己的东西。

这个故事最有意思的地方,其实是一个普普通通的人——马福礼,居然跟剧场舞台上正在演出的一个艺术作品——拖拉机杀人案,发生了关系。而且,这个艺术作品还是在讲关于马福礼的人生,但他自己并不认同作品所表现出来的内容,他想改变这个现状。

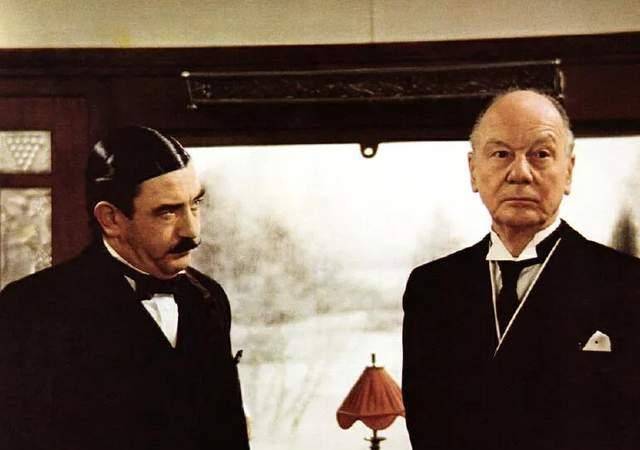

![图片[3]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p9.itc.cn/images01/20220427/127cabe92bf344cea8c558e33175c3fb.jpeg)

由此衍生出的第二个问题是,在这个拖拉机杀人事件中,谁才是真正的受害者,谁是凶手,谁是帮凶,谁和谁才拥有真正的爱情、婚姻、孩子。

当然剧本创作过程中,也遇到过一些较难的部分。比如,如何把我们想表达的内容与趣味性、观赏性融合在一起,不仅只是一味地搞笑幽默,这其实是很考验人的。

一开始,其实是想把剧本写成是十次在排练厅里的排练,十次都被各种各样的原因和误会打断了,然后产生诸多误会,但这样做的话,以我们的能力会很难完成,很难在单一场景里实现,它可能就会变成一部很文艺的电影。

![图片[4]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p8.itc.cn/images01/20220427/42928d7202394fe68dd0582e73f4c44c.jpeg)

这个想法很快被放弃,我还是希望影片中这些人物能在剧场和生活中,产生冲突和矛盾。

说实话,我其实特别不愿意把电影弄得很闷,很自我,没人看。我想,艺术作品最终的目的,一定是得跟人互动,如果没有和观者互动,自己在那儿过瘾,没什么意义。

与我的第一部电影相比,这部电影的人物较多,如何把周迅这样的好演员,第一次演戏的窦靖童,包括演小品的贾冰和说相声的于谦,统一在一个空间、一种场、一个味道里,对我来说,也是考验。

影片中在剧场里的部分,有场重头戏是我们需要用红布来表演戏中男女的感情戏,那段戏不是凭空就有的。

在整个拍摄过程中,我觉得演员都各有天赋,他们也给了我很多惊喜。

我记得窦靖童有一场戏,是她坐在游乐场的旋转摆锤上,我站在下面喊她。那场戏是她拍的最后一场戏,我在下面其实不知道她在上面会怎么演。

当我看回放时,我看到窦靖童在那个座椅上又哭又笑。那真的不是剧本里写好的,也不是我指导的,就完完全全属于这个演员本身,我觉得特别特别好。

![图片[5]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p3.itc.cn/images01/20220427/8bcf17099457467da8cbca43d4c95dba.jpeg)

我发现,也有观众察觉到,电影用了一些虚实相间的手法,这其实也是故意为之的,不是为了炫技,而是想表达一种对应关系。

不知道你们会不会有这种感觉,有时候在照镜子,会觉得镜子里那个人才是真实的,是那个人在照我。这也是影片中剧场和现实生活的对照,剧场里的事情讲得很真,现实生活中的事情却很假,我很喜欢这种对应关系。

某种程度上,我认为电影就是在照见生活中一些隐匿的真实,或者逐渐被大家忽视的真实。我拍电影也是这样。

可能很多人看《第十一回》时,会觉得剧中主角马福礼这个人没有立场,没有角度,左右摇摆,他会因为别人的意见而改变自己的想法,甚至根据别人的评价来定义自己制作的豆花的咸淡。

但实际上,在我们的生活里,每个人都是这样的。

仔细想想,我们特别有立场和特别坚持的事物背后,其实并没有意识到,自己是在被左右着的,而这些发文章的人,以及背后的科学家,不也是在不断地发现、更新着认知吗?他们并不是说,我就是怀着恶意去捉弄你们,只是因为他们其实也是摇摆的。

![图片[6]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p2.itc.cn/images01/20220427/7bd83107f9d7420d9ce6e6991d5bdde1.jpeg)

当我把这些东西呈现在银幕上时,很多人会觉得:“啊,马福礼为何是这样一个人?”可你不觉得吗?我们自己就是这样的。

在我看来,不管豆花是咸还是淡,不管你相信科学还是信仰,前提都是你要相信,要有信念,才能最终得到自己想要的幸福。

《第十一回》中很多人对马福礼给出的建议,都是真挚且充满相信的,所有东西的出发点都是对彼此的爱,他们的目的和信念就是为了使他生活得更好,得到最好的幸福。

我认为,保持信念真的是特别重要的一件事,无论是舞台还是生活,正因为有了这些信念的支撑,家庭才能够存在,我们也才能够生活下去。

我觉得,在影片中,摇摆的马福礼和对戏剧入迷到着魔状态的戏剧导演胡昆汀,就是我这个人的一半一半,既清醒又糊涂。

而戏剧方面,我演了那么多年话剧,所以这次拍电影也服从了自己的内心,选了一个有剧场和话剧关系的电影,毕竟这是我最熟悉和最密切的。

说实在的,我拍了电影《一个勺子》之后,不觉得自己有什么成绩,只是检验了一下我能不能做导演,能不能把一个电影拍完拍好,给我一个信心。真正算得上做电影导演,我觉着得从这部《第十一回》开始算起。

![图片[7]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p2.itc.cn/images01/20220427/5c0154c22bed47a7a86581ff16f73d8b.jpeg)

你说为何要去转型做导演,其实你看我履历,我1999年就写出了电影剧本并且拍了出来,虽然当时并不成熟。我是文学青年出身,看过大量的文学作品和电影,虽然我写不出那么好的东西,但我能看出来。

所以,每次我一看自己写出来的剧本,或者我请别人写的剧本,就知道值不值得拍,就完全取决于剧本故事是否合适我,跟外界的东西没有任何关系。

在我看来,一个好的演员要有的第一素质,他得是个特别天真的人,敏感,且有颗赤子之心。而作为导演更需要有一个对美学理解的综合高度,包括绘画、音乐、摄影、灯光、表演等,这个特别重要。

我差不多就是40岁左右,才觉得自己具备了这个能力,可以拍电影了。

当演员那么多年,你问我有没有过困境和迷茫的时候吗?说实话,我其实是一个对自我特别有要求的人,这不是夸自己,但我永远不会满意自己的,不管我做出什么样的成绩,演成什么样,都不会沾沾自喜说:“我就很满意了。”到今天为止都从来没有过,总觉得还能更好,还应该更好。

![图片[8]-40岁,我才觉得自己可以拍电影专访陈建斌-文明社](https://p5.itc.cn/images01/20220427/1041b58d6b9c41f89147c1e902f94235.jpeg)

我也从来没想过,要成为一个什么伟大的剧作家或演员。但那些人就像跑步时的终点线一样,不设一个终点胡乱跑是不行的,关于能不能跑到终点,其实不重要。

我的书桌案板下,一直放着四个字,“天道酬勤”,我始终相信,老天会眷顾那些努力的人。

![文明社-[花漾HuaYang] VOL.356 性感女神@Egg-尤妮丝Egg 厦门旅拍写真[52P]](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/MjBPZ3NCYk9MV21BRm5mMzJ0dkhjYnduY1cwN1RzRWVRcVYzeW9KQWNOWT0-d.jpg)

![文明社-[秀人XIUREN] No.3006 Egg-尤妮丝Egg](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/WmNYWCt5MkUvQ2lSUkplRDVMR3hPUWR1TFJCNkY1NlNPYVNHSThpcW1DYz0-d.jpg)

![文明社-[秀人XIUREN] No.3090 唐安琪](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/eVdxTEM5YmxiMk1iTFpTTzhUemdyR1ZYaGExdXRuMUJBTlFPZXRTRkFpWT0-d.jpg)

![文明社-[秀人XiuRen] No.2663 妲己_Toxic](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/MkZDdGF3ZHFUUGJiUkdSOElSZmxuNG9ZUlNGakdZb0diZEtRZi9JQTB4QT0-d.jpg)

![文明社-[秀人XIUREN] No.2937 妲己_Toxic](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/UUw5Z3hLRTFIazIvbTJ3NUtzbkgxWFNPZlNYNlF0YzRWT2hvY0VuMFd5TT0-d.jpg)

![文明社-[秀人XIUREN] No.2880 妲己_Toxic](https://i0.wp.com/img.yailay.com/s1/QiszYkRseEdaVkQ4emZxNnBrNml3Q3E0V0N4Nm50MGFaeklQUmpNK0Riaz0-d.jpg)

请登录后发表评论

注册